ナカノシマ大学2024年2月講座 細川貂々×髙島幸次 笑福亭鶴笑 生きるのヘタもまた楽し! トーク&パペット落語の会

貂々さん×鶴笑師匠、異色のコラボが実現。

聞き手は髙島先生が務めます!

講 師:細川貂々(マンガ家・イラストレーター)

聞き手:髙島幸次(歴史学者・天神寄席プロデューサー)

パペット落語:笑福亭鶴笑「あたま山」

細川貂々さんが主宰する「生きるのヘタ会?」のイラスト(提供/神戸新聞)

細川貂々さんが主宰する「生きるのヘタ会?」のイラスト(提供/神戸新聞)

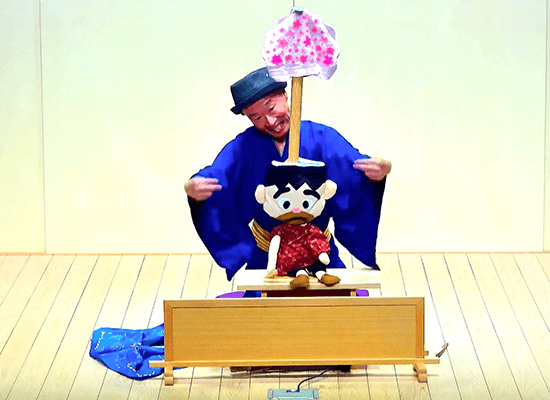

「あたま山」を熱演する笑福亭鶴笑師匠

「あたま山」を熱演する笑福亭鶴笑師匠

|

|

|

| 講師の細川貂々さん | 細川貂々さんが主宰する「生きるのヘタ会?」のイラスト(提供/神戸新聞) | 聞き手の髙島幸次先生 |

今回の講師は、ドラマや映画にもなった『ツレがうつになりまして』(幻冬舎文庫)の作者でマンガ家・イラストレーターの細川貂々(てんてん)さん。「生きづらい」「自分が好きになれない」と多くの人が思ってしまう世の中で、自分も他人も受け入れて機嫌よく過ごせるような場をつくろうと精力的に活動しています。

2019年、貂々さんは宝塚市中央図書館で「生きるのヘタ会」を立ち上げ、「コーディネーター」ではなく、「生きるのヘタな人間のひとり」として参加しています。共感が広がって続いている会が、今回はナカノシマ大学に出張し、笑福亭鶴笑さんのパペット落語と“コラボ”という形で開催することになりました。

こんなご時世、普通に考えれば「生きるのヘタ」なんて当たり前。当日は貂々さんと髙島先生のトークで凝りをほぐし、世界に誇る鶴笑師匠のパペット落語で思いきり笑って、心を軽くしてお帰りください。

〈講師・細川貂々さんからのメッセージ〉

「生きるのヘタ会」のきっかけは、住んでいる街で「安心して自分の弱さを話せる場所があるといいな」と思ったことです。どんなことをしているの? とよく聞かれますが、ただ自分の話したいことを話したり聞いてもらったり。対話をするだけなので、答えは出ません。解決もしません。でも、その場はとても暖かくて笑いも出ます。みんなが安心して居られる場所だからです。

そういう感じが、鶴笑師匠のパペット落語を聴いた時に「何か似てる!」と。そして「ヘタ会とパペット落語のコラボをしたら何かまた見えてくるものがあるのではないか?」と直感しました。高島幸次先生と一緒にお話しします。

〈パペット落語・笑福亭鶴笑さんからのメッセージ〉

私も生きるのヘタだからパペット落語が出来た気がします。何かにすがると楽ですよ。

| 細川貂々(ほそかわ・てんてん) 1969年、埼玉県生まれ。漫画家・イラストレーター。パートナーのうつ病を描いた『ツレがうつになりまして。』(幻冬舎)がテレビドラマ化、映画化される。水島広子医師との共著「それでいい。」シリーズ(創元社)もベストセラーに。近刊に、自身の発達障害を描いた『凸凹あるかな? わたし、発達障害と生きてきました』(平凡社)、『ココロの友だちにきいてみる』(笠間書院)。児童書に『がっこうのてんこちゃん』(福音館書店)、『こころってなんだろう』(講談社)など。現在、宝塚市で、生きづらさを抱えた人たちが集う「生きるのヘタ会?」「凸凹ある会?」を主宰。 |

| 笑福亭鶴笑(しょうふくてい・かくしょう) 1984年 六代目笑福亭松鶴に入門。90年にはニューヨーク公演を皮切りに、世界各国で毎年、人形を駆使したパペット落語公演を続ける国際派落語家として活躍。シンガポールとロンドンで8年間の海外生活も経験。2003年には文化庁「国際交流使」第1号の一人に。NPO法人「国境なき芸能団」の代表として、励ましの笑顔を届ける活動を通して、国際交流や国際貢献にも取り組む。日本人として初めて世界三大コメディフェスティバル(エディンバラ、モントリオール、メルボルン)を制覇。公演実績は世界35カ国、100都市以上にのぼる。 |

| 【開催概要】 | |

|---|---|

| 開催日 | 2024年2月27日(火) |

| 時間 | 18:00〜19:45(開場17:30) |

| 会場 | 大阪府立中之島図書館3階 多目的ホール |

| 講師 | 細川貂々(マンガ家・イラストレーター) |

| 聞き手 | 髙島幸次(歴史学者・天神寄席プロデューサー) |

| パペット落語 | 笑福亭鶴笑「あたま山」 |

| 受講料 | 2,200円 |

| 定員 | 60名 ※会場のみの開催です(オンライン受講はありません) |

| 主催 | 大阪府立中之島図書館(指定管理者:ShoPro・長谷工・TRC共同事業体) |

| 企画協力 | ナカノシマ大学事務局(株式会社140B) |

| 【会場】 | |

| 大阪府立中之島図書館 |

|

| ご参加までの 流れ |

|

|---|

ナカノシマ大学応募規約

次回のナカノシマ大学講座

- ●2024年3月18日(月)18:00〜

- 「どこへ行くのか大阪コトバ(仮)」

- 講師:金水敏(言語学者・2023年度文化功労者)

- 島民 最終号(2021年3月号)

「月刊島民のつくり方」 -

いきなりだけど「島民」は今回がラスト。これまでの歴史をふり返りつつ、これからも中之島を楽しむヒントをお教えします!