日本最大の建築物公開イベント。

その見どころをたっぷりご紹介します。

講師:倉方俊輔(建築家・大阪公立大学大学院教授)

髙岡伸一(建築家・近畿大学建築学部准教授)

|

|

|

| 綿業会館(本町) | リーチバー(中之島) | ダイビル本館 |

大成閣(心斎橋)

「生きた建築ミュージアムフェスティバル2023(イケフェス大阪2023)」の季節がやってきました。大都市の景観を形づくる近現代建築を一般公開するイベントは、ロンドンをはじめ世界各国で行われていますが、日本では大阪が最大規模。スタートした2014年当時は「いつも使っている建物を見せて人が来るの?」と言われていた頃。それが年を経るごとに認知度が高まり、人が人を呼び、少ない予算でありながらも着実にファンを増やしてきました。「イケフェス大阪」は今や、大阪が誇る秋のビッグイベントと言えます。

大成閣(心斎橋)

「生きた建築ミュージアムフェスティバル2023(イケフェス大阪2023)」の季節がやってきました。大都市の景観を形づくる近現代建築を一般公開するイベントは、ロンドンをはじめ世界各国で行われていますが、日本では大阪が最大規模。スタートした2014年当時は「いつも使っている建物を見せて人が来るの?」と言われていた頃。それが年を経るごとに認知度が高まり、人が人を呼び、少ない予算でありながらも着実にファンを増やしてきました。「イケフェス大阪」は今や、大阪が誇る秋のビッグイベントと言えます。

2023年は近代建築の象徴とも言える渡辺節設計の綿業会館(重文)なども含めた172の建築物が参加。大阪城の金蔵(重文)や中之島の橋梁、御堂筋、太閤下水(府・市指定文化財)などの公共構造物を深掘りするガイドツアーも行われます。さらに青山ビルでの洋館ミステリ劇場や御舟かもめの「タテモノクルーズ」、三休橋筋の名建築ツアーなど目移り必至の連携プログラム・関連イベントも多数揃いました。

イケフェスが「よちよち歩き」の頃からそのパッションと行動力で行政や建築主を説得し、私たちに語りかけ、ここまで大きくしてきた2人「育ての親」が、今日までの道のりと今年の見どころを楽しく語ってくれます。

|

倉方俊輔(くらかた・しゅんすけ) 1971年東京都生まれ。大阪公立大学大学院教授。近現代の日本の建築を中心に研究。著書に『ドコノモン』(日経BP社/2011年)、『吉阪隆正とル・コルビュジエ』(王国社/2005年)。共著に『大阪建築みる・あるく・かたる』(柴崎友香と共著、京阪神エルマガジン社/2014年)、『東京建築みる・あるく・かたる』(甲斐みのりと共著、京阪神エルマガジン社/2012年)、監修・解説書に『伊東忠太建築資料集』(ゆまに書房/2014年)など。生きた建築ミュージアム大阪実行委員会委員。 |

|

髙岡伸一(たかおか・しんいち) 1970年大阪市生まれ。建築家、近畿大学建築学部准教授。設計活動と並行し、近現代建築の再評価・利活用について研究・実践。戦後のビルを愛するグループ、BMCメンバー。主な共著に『生きた建築 大阪』『生きた建築 大阪2』(140B)、『新・大阪モダン建築』(青幻舎/2019年) など。主な作品に大正時代の銀行建築を再生した「丼池繊維会館」(2016年)や、木造長屋を再生した「北浜長屋」(2017年)など。生きた建築ミュージアム大阪実行委員会事務局長。 |

◎大阪府立図書館のミュージアムショップでは、『生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2023公式ガイドブック』(生きた建築ミュージアム大阪実行委員会)、『生きた建築 大阪』『生きた建築 大阪2』(140B)を発売します(10/2〜30)。

| 【開催概要】 | |

|---|---|

| 開催日 | 2023年10月17日(火) |

| 時間 | 18:00〜19:45(開場17:30) |

| 会場 | 大阪府立中之島図書館3階 多目的ホール |

| 講師 | 倉方俊輔、髙岡伸一 |

| 受講料 | 2,500円 |

| 定員 | 100名 ※会場のみの開催です(オンライン受講はありません) |

| 主催 | 大阪府立中之島図書館(指定管理者:ShoPro・長谷工・TRC共同事業体) |

| 企画協力 | ナカノシマ大学事務局(株式会社140B) |

| 【会場】 | |

|

大阪府立中之島図書館 |

|

| ご参加までの 流れ |

|

|---|

ナカノシマ大学応募規約

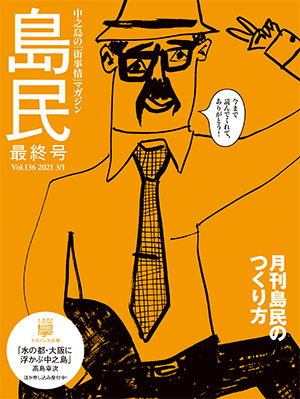

- 島民 最終号(2021年3月号)

「月刊島民のつくり方」 -

いきなりだけど「島民」は今回がラスト。これまでの歴史をふり返りつつ、これからも中之島を楽しむヒントをお教えします!