「学会」「博物館」の世界だった考古学を、

気軽に学べるものに変えた立役者が登場!

講 師:譽田(こんだ)亜紀子(文筆家。『知られざる縄文ライフ』『土偶界へようこそ』『かわいい古代』)

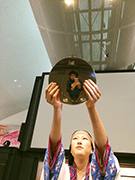

新潟県立歴史博物館の、リアルな冬の等身大ジオラマ。左端の男性が手の中には土偶が入っている!

2019年の「百舌鳥・古市古墳群」に続いて2021年には「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界遺産に登録され、「古代」への関心がより一層高まってきました。理由の一つは土偶などの発掘史料を「かわいい」「愛でる」対象として捉え、そこから先人たちがどんな営みをしていたのか、どんなふうに命がつながってきたかを想像するという、ありそうでなかったアプローチで考古学の面白さを伝える人たちの存在があります。

新潟県立歴史博物館の、リアルな冬の等身大ジオラマ。左端の男性が手の中には土偶が入っている!

2019年の「百舌鳥・古市古墳群」に続いて2021年には「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界遺産に登録され、「古代」への関心がより一層高まってきました。理由の一つは土偶などの発掘史料を「かわいい」「愛でる」対象として捉え、そこから先人たちがどんな営みをしていたのか、どんなふうに命がつながってきたかを想像するという、ありそうでなかったアプローチで考古学の面白さを伝える人たちの存在があります。

秋田県北秋田市、向様田(むかいさまだ)D遺跡土偶。「垂れ乳の具合に、懸命に子育てしたのだなと胸が熱くなりました」

譽田亜紀子さんはその「立役者」の一人。広告代理店や会計事務所、通販会社などを経て2010年頃からライターとしてデビュー、雑誌『大阪人』では鉄道やお店の取材を担当しました。そしてある出会いをきっかけに「土偶のことを書いて本にしたい」と一念発起して手弁当で取材を開始。2014年に著書『はじめての土偶』(世界文化社)として結実します。

秋田県北秋田市、向様田(むかいさまだ)D遺跡土偶。「垂れ乳の具合に、懸命に子育てしたのだなと胸が熱くなりました」

譽田亜紀子さんはその「立役者」の一人。広告代理店や会計事務所、通販会社などを経て2010年頃からライターとしてデビュー、雑誌『大阪人』では鉄道やお店の取材を担当しました。そしてある出会いをきっかけに「土偶のことを書いて本にしたい」と一念発起して手弁当で取材を開始。2014年に著書『はじめての土偶』(世界文化社)として結実します。

その後、東京に拠点を移して土偶や縄文のみならず弥生・古墳時代を書いた著書も次々と上梓。等身大の言葉で考古学の面白さを伝える人気ライターとして、テレビやラジオ、博物館での講演会やイベントへの出演、新聞・雑誌・WEBへの寄稿と年々活躍の幅を広げています。先述した独特のアプローチが新鮮で、いまや各地に「土偶」「古代」を楽しむひとびとの輪が広がっています。

大阪府立弥生文化博物館の卑弥呼と、鏡の中の講師。「弥生時代といえば卑弥呼様。謎多きところに惹かれる」

大阪府立弥生文化博物館の卑弥呼と、鏡の中の講師。「弥生時代といえば卑弥呼様。謎多きところに惹かれる」

歴史・考古学好きに「かしこうけん」の愛称で親しまれる奈良県立橿原考古学研究所附属博物館の常設展示「土偶」

今回は、どのようなきっかけで「土偶」に目覚め、取材を進めていったのかというお話や、全国各地を回って衝撃を受けた場所のお話や、関西で「古代を体感できる5つの場所とその理由」をご紹介します。最後に、今回のナカノシマ大学に登壇される譽田さんからのメッセージを。

歴史・考古学好きに「かしこうけん」の愛称で親しまれる奈良県立橿原考古学研究所附属博物館の常設展示「土偶」

今回は、どのようなきっかけで「土偶」に目覚め、取材を進めていったのかというお話や、全国各地を回って衝撃を受けた場所のお話や、関西で「古代を体感できる5つの場所とその理由」をご紹介します。最後に、今回のナカノシマ大学に登壇される譽田さんからのメッセージを。

◎当日は『知られざる縄文ライフ』『知られざる弥生ライフ』『知られざる古墳ライフ』(以上、誠文堂新光社)、『かわいい古代』(光村推古書院)、『土偶界へようこそ』(山川出版社)を販売します。

|

譽田亜紀子(こんだ・あきこ) 岐阜県生まれ。京都女子大学卒業。奈良県橿原市の観音寺本馬遺跡の土偶との出会いをきっかけに、各地の博物館、遺跡を訪ね歩き、土偶、そして縄文時代の研究を重ねる。著書に『はじめての土偶』『にっぽん全国土偶手帖』(以上、世界文化社)、『ときめく縄文図鑑』(山と溪谷社)、『土偶のリアル』『土偶界へようこそ』(以上、山川出版社)、『縄文のヒミツ』(小学館)、『折る土偶ちゃん』(朝日出版社)、『知られざる縄文ライフ』『知られざる弥生ライフ』『知られざる古墳ライフ』誠文堂新光社)などがある。写真は秋田県北秋田市、伊勢堂岱(いせどうたい)遺跡のストーンサークルにて。 |

|

| 【開催概要】 | |

|---|---|

| 開催日 | 2022年12月17日(土) |

| 時間 | 10:00〜11:30(開場9:30) |

| 会場 | 大阪府立中之島図書館3階 多目的ホール |

| 講師 | 譽田亜紀子 |

| 受講料 | 2,000円 |

| 定員 | 60名 ※会場のみの開催です(オンライン受講はありません) |

| 主催 | 大阪府立中之島図書館(指定管理者:ShoPro・長谷工・TRC共同事業体) |

| 企画協力 | ナカノシマ大学事務局(株式会社140B) |

| 【会場】 | |

|

大阪府立中之島図書館 |

|

| ご参加までの 流れ |

|

|---|

ナカノシマ大学応募規約

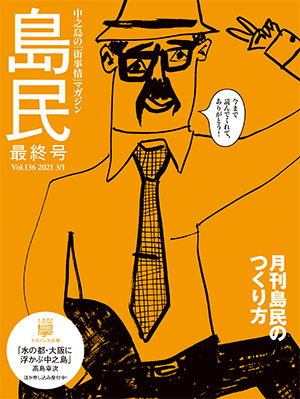

- 島民 最終号(2021年3月号)

「月刊島民のつくり方」 -

いきなりだけど「島民」は今回がラスト。これまでの歴史をふり返りつつ、これからも中之島を楽しむヒントをお教えします!