ナカノシマ大学2024年6月講座 大阪の本好きに伝えたい「参加したくなる」本屋の話

本屋は「参加」してこそおもしろい!

執筆・編集し、行動する書店員の肉声をライブで

講 師:三砂慶明(「読書室」主宰・文筆家・『町の本屋という物語〜定有堂書店の43年』編者)

かつての定有堂書店の内観

かつての定有堂書店の内観

今回の講師・三砂慶明さんが主催する「読書室」の一コマ

梅田の書店で働く三砂慶明さんは、私たちの中にある「書店員」のイメージを軽々と飛び越える人です。読書会を主宰し、読書についての著書もあります。その三砂さんが鳥取の名物書店に通い、店主の言葉を集めてこの春刊行された『町の本屋という物語 定有堂書店の43年』(作品社)が早くも3刷となり、読書界で静かなブームになっています。今回のナカノシマ大学では、三砂さんに「梅田ではたらく書店員」としてではなく「本好き本屋好き」の立場から、これからの本屋の可能性や、大阪の「参加したくなる書店」のお話をたっぷりと伺います。

今回の講師・三砂慶明さんが主催する「読書室」の一コマ

梅田の書店で働く三砂慶明さんは、私たちの中にある「書店員」のイメージを軽々と飛び越える人です。読書会を主宰し、読書についての著書もあります。その三砂さんが鳥取の名物書店に通い、店主の言葉を集めてこの春刊行された『町の本屋という物語 定有堂書店の43年』(作品社)が早くも3刷となり、読書界で静かなブームになっています。今回のナカノシマ大学では、三砂さんに「梅田ではたらく書店員」としてではなく「本好き本屋好き」の立場から、これからの本屋の可能性や、大阪の「参加したくなる書店」のお話をたっぷりと伺います。

本の校正をする定有堂書店店主・奈良敏行さん(左)と三砂さん

本の校正をする定有堂書店店主・奈良敏行さん(左)と三砂さん

講師の三砂さんが勤務する[TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE]

〈講師・三砂慶明さんからのメッセージ〉

講師の三砂さんが勤務する[TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE]

〈講師・三砂慶明さんからのメッセージ〉

書店で働きながらPOPを書いていたら、ブックガイドをすることになり、気がついたら「本屋の本」を作っていました。それにあたって本屋の歴史を調べてみると……もともと「本屋」という名前の由来は、慶長14年(1609)に京都室町通近衛町に書店を開いた「本屋新七」によるもので、書物商人新七の屋号でした。この屋号は新七以降、多くの同業者に使われるようになり、その後普通名詞に転化して、現在も書店や出版社の愛称が「本屋さん」として一般に使われています。以来、私は本屋というのは「人」で、書店というのは「空間」と使いわけています。

今回のナカノシマ大学では、なぜ私たちの人生には本が必要なのか? 本屋とは何か? そして本屋に「参加」するための方法を、「本屋の聖地」鳥取の定有堂書店を例にお話しさせていただきます。

大阪には魅力的な本屋が数多く存在します。独断と偏見によるとっておきの大阪の本屋をご案内いたします。ぜひお楽しみに!!

撮影/濱崎崇

撮影/濱崎崇

|

三砂慶明(みさご・よしあき) 「読書室」主宰。1982年兵庫県生まれ。株式会社工作社などを経て、[梅田 蔦屋書店]の立ち上げから参加。現在は[TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE]勤務。著書に『千年の読書──人生を変える本との出会い』(誠文堂新光社)、編著書に『本屋という仕事』(世界思想社)、奈良敏行著『町の本屋という物語 定有堂書店の43年』(作品社)がある。 |

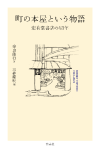

◎当日は会場で、『町の本屋という物語 定有堂書店の43年』などを販売します(税込2,420円)

| 【開催概要】 | |

|---|---|

| 開催日 | 2024年6月21日(金) |

| 時間 | 18:00〜19:30(開場17:30) |

| 会場 | 大阪府立中之島図書館3階 多目的ホール |

| 講師 | 三砂慶明(書店員・文筆家・『町の本屋という物語〜定有堂書店の43年』編者) |

| 受講料 | 2,000円(小学生以下1,000円) |

| 定員 | 60名 ※会場のみの開催です(オンライン受講はありません) |

| 主催 | 大阪府立中之島図書館(指定管理者:ShoPro・長谷工・TRC共同事業体) |

| 企画協力 | ナカノシマ大学事務局(株式会社140B) |

| 【会場】 | |

| 大阪府立中之島図書館 |

|

| ご参加までの 流れ |

|

|---|

ナカノシマ大学応募規約

次回のナカノシマ大学講座

- ●2024年7月18日(木)18:00〜

- 「歴史都市・堺で18世紀に生まれた幻の怪談本『沙界怪談実記』を読み解く(仮)」

- 講師:陸奥 賢(観光家、コモンズ・デザイナー)

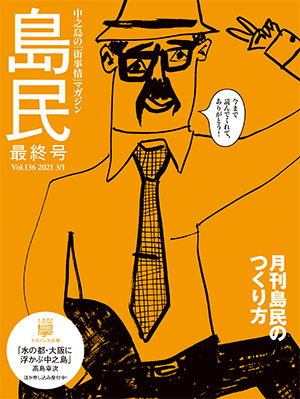

- 島民 最終号(2021年3月号)

「月刊島民のつくり方」 -

いきなりだけど「島民」は今回がラスト。これまでの歴史をふり返りつつ、これからも中之島を楽しむヒントをお教えします!