滔々と流れる淀川は、かつて災厄の源でもあった!

「新淀川開削」にかけた近代大阪ヒーローの軌跡。

講 師:小川 清(『淀川の治水翁 大橋房太郎伝』著者・平岡珈琲店店主)

「淀川改良」の陳情のために誂えた白いスーツでカメラにおさまる大橋房太郎

「淀川改良」の陳情のために誂えた白いスーツでカメラにおさまる大橋房太郎

明治42年(1909)ついに淀川改良工事が竣工。「毛馬の閘門(こうもん)」での記念撮影

電車の窓から眺める淀川はまっすぐ、ゆったりと流れていきますが……明治後半までの淀川は蛇行を繰り返して流れる治水の難しい川で、大雨が降ると流域住民に多大な被害を何度となくもたらしてきました。

明治42年(1909)ついに淀川改良工事が竣工。「毛馬の閘門(こうもん)」での記念撮影

電車の窓から眺める淀川はまっすぐ、ゆったりと流れていきますが……明治後半までの淀川は蛇行を繰り返して流れる治水の難しい川で、大雨が降ると流域住民に多大な被害を何度となくもたらしてきました。

なかでも明治18年(1885)の「淀川大洪水」では、濁流の猛威で両岸各地の堤防が200箇所以上も決壊して集落が水浸しになり、大阪市内だけでも橋の倒壊・流出が天満橋や天神橋、淀屋橋(タイトル写真)など38の橋に及び、被災者30万人、死者・行方不明者80人を超える大水害となったのです。

幕末に鶴見区放出(当時は東成郡放出村)の庄屋に生まれた大橋房太郎(1860〜1935)は、10代から学問に目覚め、小学校の補助教員を経て上京。法律家で東京府会議員の鳩山和夫(首相・鳩山一郎の父、鳩山由紀夫の曾祖父)の書生となって裁判官を目指します。しかし大洪水の報せは房太郎の人生を一変させました。「淀川の流れを変える工事に着手しないと、このままでは大阪がまた大水害に見舞われる……」。裁判官を諦めて地元に戻り、淀川と格闘する毎日が始まりました。

大橋房太郎が米屋を営んでいた放出の家屋は現在、松下家が守る

大橋房太郎が米屋を営んでいた放出の家屋は現在、松下家が守る

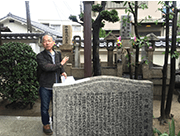

房太郎の軌跡をたどる鶴見区の街歩きで解説する講師の小川清さん

エネルギーの塊のような房太郎の熱意に、周囲は徐々にほだされていきます。自身も東成郡榎本村の村長から大阪府会議員となって「淀川と言えば大橋房太郎」と誰しも認める存在になりました。そして明治29年(1896)の帝国議会で淀川改良工事が可決された後も、流域住民への立ち退き交渉で、一部住民から「殺すぞ」と脅されながらもついには説得を果たし、大洪水から24年後の明治42年(1909)に工事が完了。新しく開削された新淀川(現在の淀川)と大川を分かつ「毛馬の閘門」も完成し、大阪の水害リスクが大きく軽減され、今日に至っています。

房太郎の軌跡をたどる鶴見区の街歩きで解説する講師の小川清さん

エネルギーの塊のような房太郎の熱意に、周囲は徐々にほだされていきます。自身も東成郡榎本村の村長から大阪府会議員となって「淀川と言えば大橋房太郎」と誰しも認める存在になりました。そして明治29年(1896)の帝国議会で淀川改良工事が可決された後も、流域住民への立ち退き交渉で、一部住民から「殺すぞ」と脅されながらもついには説得を果たし、大洪水から24年後の明治42年(1909)に工事が完了。新しく開削された新淀川(現在の淀川)と大川を分かつ「毛馬の閘門」も完成し、大阪の水害リスクが大きく軽減され、今日に至っています。

講師の小川 清さんは、2021年で創業100年を迎えた[平岡珈琲店]の店主。10代の頃から房太郎の子孫と親交があり、長い年月をかけて取材を続け、2009年に『淀川の治水翁 大橋房太郎伝』(東方出版)を上梓しました。船場の歴史そのものとも言える“百年珈琲”の店主が、近代大阪の「大きな節目」を振り返ります。

◎当日は小川さんの著書

『淀川の治水翁 大橋房太郎伝』(東方出版)も販売します。

|

小川 清(おがわ きよし) 大正10年(1921)創業の[平岡珈琲店]三代目店主。自家焙煎した深煎り豆を一度鍋で沸騰させてから天竺木綿で濾す、昔ながらのボイリング法で淹れたコーヒーと、1日100個揚げる自家製ドーナツに海外にも多くのファンがいる。その傍ら「小川流水」という名で剣術師範として剣術体験教室を開くほか、大阪や船場の歴史を伝える活動にも精力的で、講座や街歩きも各地で開催。2022年9月16日(金)発行のOsakaMetroのフリーマガジン『アルキメトロ』にも房太郎の偉業を寄稿。 |

| 【開催概要】 | |

|---|---|

| 開催日 | 2022年9月29日(木) |

| 時間 | 18:00〜19:30(会場17:30) |

| 会場 | 大阪府立中之島図書館3階 多目的ホール |

| 講師 | 小川清 |

| 受講料 | 2,000円 |

| 定員 | 50名 ※会場のみの開催です(オンライン受講はありません) |

| 主催 | 大阪府立中之島図書館(指定管理者:ShoPro・長谷工・TRC共同事業体) |

| 企画協力 | ナカノシマ大学事務局(株式会社140B) |

| 【会場】 | |

|

大阪府立中之島図書館 |

|

| ご参加までの 流れ |

|

|---|

ナカノシマ大学応募規約

- 島民 最終号(2021年3月号)

「月刊島民のつくり方」 -

いきなりだけど「島民」は今回がラスト。これまでの歴史をふり返りつつ、これからも中之島を楽しむヒントをお教えします!